「生成AIを使えば、エンジニアなしでもシステム開発ができるのでは?」と考える方もいるでしょう。ノーコードツールやAIエージェントの進化により、開発のハードルが下がったのは事実です。

しかし、現実は「AIにどう指示すればいいのかわからない」「生成されたコードの品質や保守性に不安がある」といった声も多く、AIだけに頼る開発には限界があります。

生成AIはあくまで「補助ツール」であり、効果を最大限に引き出すためにエンジニアは必須です。

本記事では、生成AIを活用して開発を効率化している企業の事例とともに、実際に使われているAIツールの種類や特徴について詳しく解説します。

生成AIとは

生成AIとは、人間のように文章や画像、プログラムなどの「創造的なアウトプット」を自動で生み出すAI技術です。

従来のAIが分類や予測といった分析的処理を得意としていたのに対し、生成AIは与えられた指示に基づいて新しいコンテンツを生成する能力を持ちます。

たとえば、ChatGPTは自然な文章を生成し、ユーザーの質問に的確に答えます。

GitHub Copilotは、エンジニアが書いたコードの文脈を理解し、続きのコードを提案したりエラーにおける修正案の提示が可能です。

ただし、生成AIは「開発者の支援役」として機能し、システム開発における全工程を自動化できるわけではありません。

コードの自動生成やバグ修正の提案など、部分的な作業効率は向上しますが、要件定義や設計、運用といった工程では、人間の判断や技術的な洞察が求められることを覚えておきましょう。

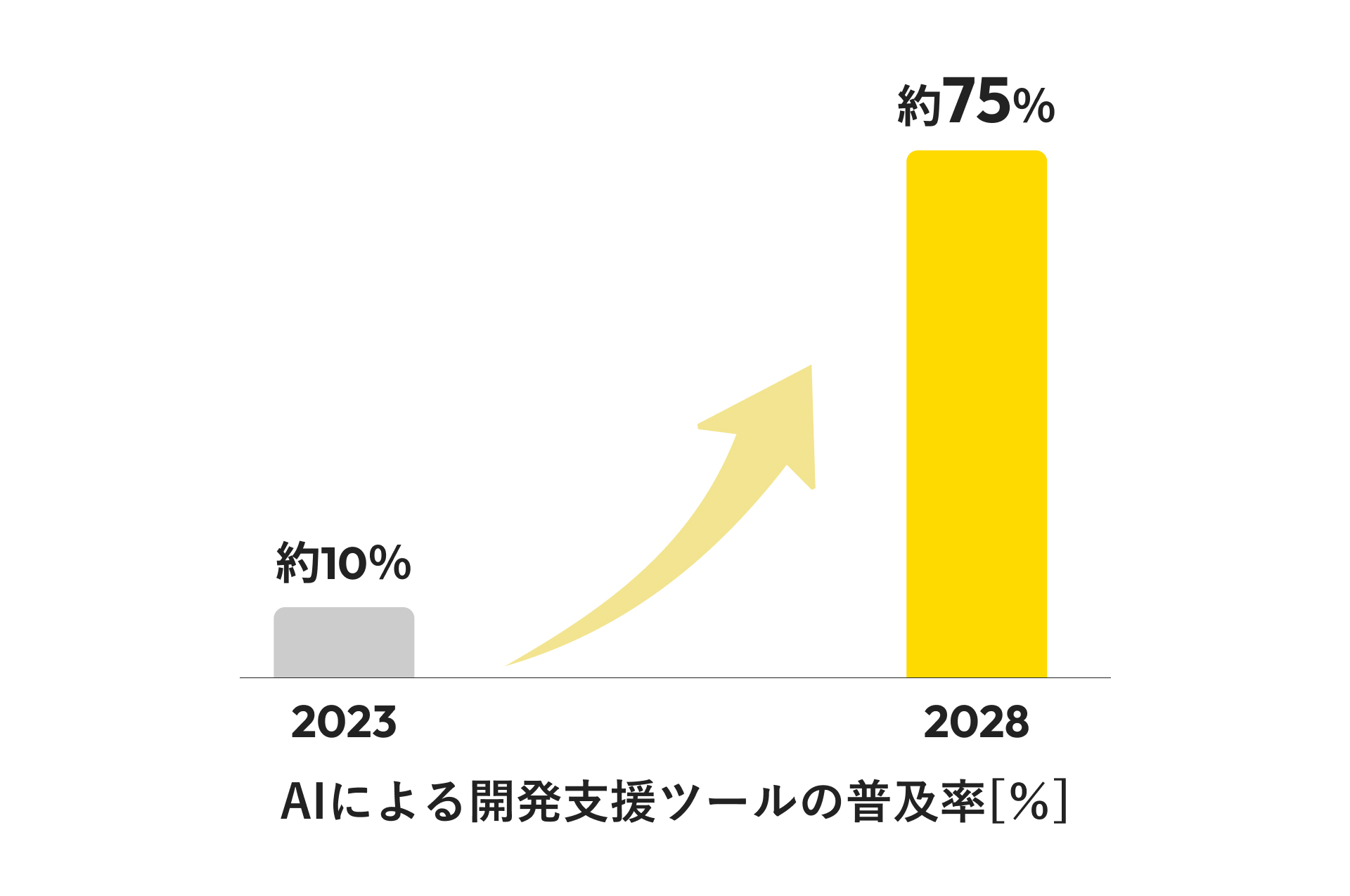

システム開発に生成AIを活用する企業は75%まで上がる

日本総研が公表した「生成AIを活用したシステム開発の現状と展望」によると、2028年には全企業のうち約75%がソフトウェアエンジニアに対してAIによる開発支援ツールを導入するとされています。

2023年時点では約10%にとどまっていますが、わずか5年で導入率が飛躍的に高まる計算です。

この背景には、AIがコードの自動生成やデバッグ支援をおこなうことで、開発効率や品質の向上、作業負担の軽減など、明確なメリットがあります。

以下の記事では、システム開発で失敗しないために知っておきたい対策についてまとめていますので、あわせてご覧ください。

関連記事:「システム開発で失敗しないために知っておきたい4つの対策」

生成AIがシステム開発にもたらすメリット

生成AIの活用により、システム開発の現場ではさまざまなメリットをもたらしています。主なメリットとして、以下の4点が挙げられます。

-

- 開発作業の効率化

- 品質の向上

- 開発の負担軽減

- サポート強化

それぞれ具体例やデータを交えて解説します。

開発作業の効率化|コードの自動生成やデバッグの支援

生成AIのメリットの一つは、開発作業の効率化です。AIがコードの自動生成やデバッグを支援してくれるため、プログラミングにかかる時間が短縮されます。

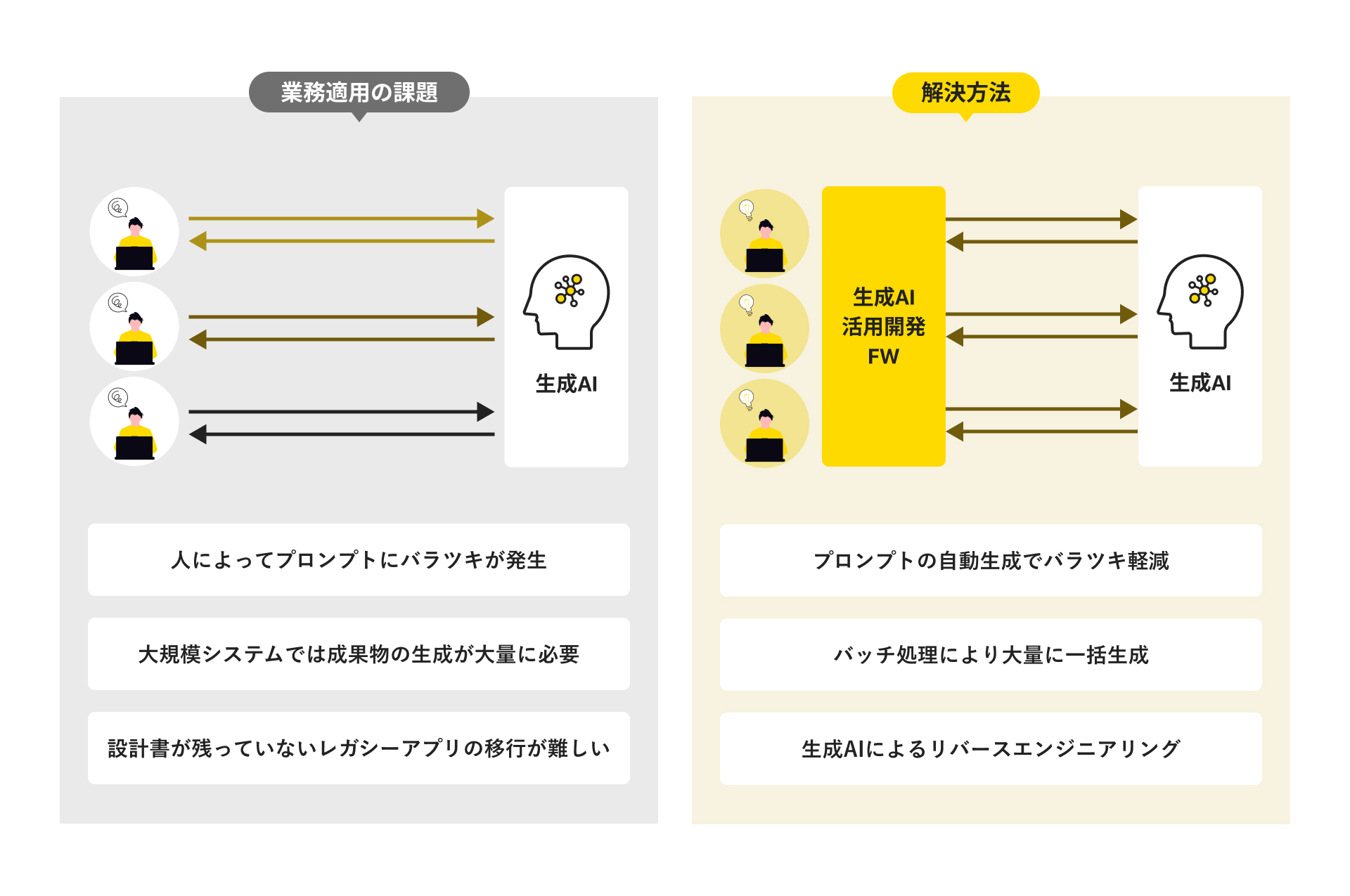

以下の図は、大規模な基幹システムにおける開発プロセス全体に生成AIを適用し、開発効率を高めたフレームワークの例です。

従来のように、人によってプロンプトや成果物にばらつきが出ていた現場でも、プロンプトの自動生成により標準化を実現します。

また、バッチ処理で大量のコードを一括生成する機能や、設計書のないレガシーアプリにも対応できるリバースエンジニアリング支援も可能です。

実際の効果を示すデータもあります。経済産業省が公表した「デジタルスキル標準 ⽣成AI時代のエンジニアリング」によると、GitHub Copilotを使用した開発者のうち、88%が⽣産性の向上・開発作業の⾼速化に役⽴っていると回答しています。

AIが複数のコード候補を提示し、開発者は最適解を選べるため試行錯誤の時間が減るためです。

引用:経済産業省|デジタルスキル標準 ⽣成AI時代のエンジニアリング

エラーが減少|運用監視の自動化で業務効率と精度が向上

生成AIはードレビューやテスト生成を支援し、人間が見落としがちな不具合を事前に検出してくれるためです。

実際、みずほフィナンシャルグループでは、IBMの生成AIプラットフォーム「watsonx.ai」で運用支援アプリと連携し、エラーメッセージからIDを抽出して適切なマニュアルを提示する仕組みを構築しました。

また、実装内容の複雑さに応じて20Bと70Bのモデルを「目的に応じて使い分ける」Fit for Purposeの思想を取り入れたことで、正答率が高まり、誤案内のリスクが低減しています。

重要なロジックは現場担当者による市民開発で柔軟に運用変更できるように設計されており、ユーザーインターフェースやフロー改善にもつなげやすい構造です。

この仕組みにより、属人化していた対応品質がAIによって平準化され、運用現場の判断ミスや対応のばらつきを抑制しました。

結果として、より安定したシステム運用とミスのないユーザー対応が実現されています。

出典:日本経済新聞|みずほFGがシステム運用監視業務でIBMの生成AIを選択した理由

開発の負担軽減|人件費削減

人手不足が深刻であるIT業界において、生成AIは開発チームの負担軽減にも貢献します。

AIが定型的なコーディング作業やテストケース作成を自動化することで、開発者はコア業務に集中できます。その結果、開発に費やす工数が減り、人件費の削減効果も期待できるのです。

また、単純作業の短縮はメンバーの負担軽減にもつながり、働き方改革の観点からも注目されています。

具体的な例として、NTT DATAでは、生成AIの導入で開発者一人あたりの生産性が約3倍に向上した案件も存在すると報告されています。

以下の記事では、システム開発でリソース不足が起きる原因と対処法について解説しています。生成AIを使用しても開発においてリソース不足が起きるという方は、あわせてご覧ください。

関連記事:「システム開発リソース不足の原因と対処法とは?できること総まとめ」

サポート強化|ユーザー体験向上

生成AIは開発工程だけでなく、運用・サポートフェーズでもメリットがあります。

システム運用時に発生する問い合わせ対応やトラブルシューティングにAIを活用すれば、ユーザーへのサポート品質を向上させることができます。

たとえば、チャットボットによる自動対応や、エラー発生時にAIが原因を究明して対処法を提示する仕組みなどが考えられます。

ユーザーからのよくある質問にAIが回答し、必要に応じて担当者にエスカレーションすることで、24時間体制のサポートが可能です。

また、AIを組み込んだシステムは利用者の操作ログや嗜好を学習して、個々のユーザーにパーソナライズした機能提案や自動設定調整もできます。

生成AIは裏方としてシステムの信頼性と利便性を高め、エンドユーザーにも間接的に恩恵を届けているのです。

システム開発で生成AIを活用する企業事例

生成AIの可能性に注目し、システム開発へ活用を進めている企業の事例を紹介します。

それぞれのケースから、メリットだけでなく導入のポイントや人間の役割について学びましょう。

NTTデータ

国内最大級のSIerであるNTTデータは、システム開発の全工程で生成AIを活用する取り組みを進めています。

「Generative AI LAB」を立ち上げ、要件定義、設計、製造、テストといった各フェーズでAIを組み込む体制を整備中です。

海外を中心に商用利用が進み、あるプロジェクトでは製造工程の工数を7割削減し、開発生産性を約3倍に引き上げた実績もあります。

レガシーシステムのモダナイズにも生成AIが用いられ、たとえば航空券予約システムにおいては、Javaコードの自動変換で効率化を達成しました。

引用:「生成AIを使ったNTTデータ流「新時代のシステム開発」とは」

日立製作所

日立製作所は、生成AIの社内活用および顧客向けソリューションへの展開を加速させています。

社内には「Generative AIセンター」を設置し、生成AIに関する体制整備と人材育成を推進しています。2023年には、独自開発の「Hitachi GenAI System Development Framework」を発表しました。

このフレームワークは、非専門エンジニアでも生成AIを使いこなせる環境を提供することを目的として設計されています。

プロンプト設計やセキュリティ管理といった課題にも対応できる仕組みを搭載しています。要件定義からソースコード・テストコードの自動生成、プロジェクト管理や品質チェックまで、AIが一貫してサポートするのが特徴です。

実際に社内案件で導入された結果、設計書レビューの工数が削減されました。

引用:「日立、ジェネレーティブAIでシステム開発の変革を加速」

アクセンチュア

アクセンチュアは、生成AIを軸とした組織変革をいち早く進めてきた企業の一つです。

2024年末には、新たな執行体制を導入し、今後の経営方針として生成AIの活用強化を表明しました。社内では全社員が利用可能なAIエージェントを開発・実装しており、日常業務の中で活用されています。

加えて、50を超える業界別のAIソリューションの開発にも着手しています。たとえば、金融業ではリスク分析の自動化、製造業では検査プロセスの効率化を図っているのです。

アクセンチュアの調査によれば、生成AIと自動化技術への投資に対して74%(日本では76%)の企業が「期待以上の成果が得られた」と回答しています。

こうした背景を踏まえ、同社は開発者の役割がより上流工程へと進化していくと指摘しています。

引用:「アクセンチュア|生成AIと自動化への投資が期待以上の成果を生んでいることが明らかに」

富士通

富士通も、生成AIを活用した開発業務の効率化を積極的に展開している企業です。社内に構築された生成AIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」を軸に、多くの実証実験が行われています。

特に注目されたのが、トヨタシステムズと連携した基幹システムのモダナイゼーション事例です。

JavaやSQLJで書かれた約15,000ファイルのコード変換において、AIを活用することで非互換箇所の特定・修正を自動化し、作業時間を従来の半分に削減しました。

みずほFGと連携したプロジェクトでは、設計書の誤記検出やテスト仕様書の自動生成技術も開発し、品質とコストの両立を実現しています。

富士通の強みは、ソフト・ハード両面の統合力とエンタープライズ向け開発で培った知見です。AIを実業務に適用する際は、独自ノウハウを学習させ、業務特化型のAIモデルとして運用しています。

引用:「トヨタシステムズと富士通が基幹システム更新を効率化!生成AIで作業時間を半減、2025年から本格運用へ」

Smacie株式会社

Smacie株式会社は、社内に専任エンジニアがいない状況下で生成AIを活用し、短期間でプロダクトを開発した事例です。

同社はITセールス特化型のマッチングプラットフォーム「Smacie Platform」を運営しており、創業当初からAIを積極的に導入しています。

具体的には、自然言語で要件をAIに伝え、コード生成やテストケースの自動作成をおこなう形で開発を進行し、3ヶ月で成功しました。

プロジェクトはAI任せではなく、AIのアウトプットに対して人間が評価・修正をおこなう体制を採用しています。

AIの能力を引き出すためにはプロンプト設計や成果物の検証が重要であり、非エンジニアメンバーの理解力も開発の成否を左右します。

引用:「【生成AI導入】システム開発を加速!メリットと企業事例を紹介」

KDDI

大手通信企業のKDDIは、全社的な業務効率化を目的に、生成AIの導入を推進中です。

2023年夏には、社内の「Data&AIセンター」を中心に、社員全体が生成AIを日常業務で活用できる環境の整備が始まりました。

施策としては、以下の通りです。

- 社内向けのAIチャットボット「KDDI AI-Chat」の構築

- エンジニアへのGitHub Copilotの提供

- ノーコードでのAIアプリ作成支援

- 契約書レビューAIの構築

- 会議録の自動作成ツールなどの導入

加えて、社外のスタートアップと連携して生成AIサービスを共創する「KDDI Labo」も始動しています。

社員の創意と経営層の支援を融合させ、現場起点のAI活用を全社へと広げています。

引用:「KDDIが実践する「生成AI活用」の現在地と未来|ビジネス展開を見据え、社内プロジェクトを推進」

みずほグループ

みずほフィナンシャルグループは、生成AIを活用した開発・保守の高度化に取り組んでいます。

2024年には富士通と共同で、AIによる設計書の記載ミス検出やテスト仕様書の自動生成に関する実証実験をスタートさせます。

このプロジェクトでは、従来人手で行われていた設計書レビューをAIにより自動化し、誤記や抜け漏れの発見率を向上しました。

テスト仕様書作成においても自動化を進め、担当者の負担軽減と全体の開発品質向上に貢献します。

みずほFGは、勘定系などの大規模システムを保守・運用しており、業務の複雑さと精度が求められます。

AIによって定型作業を自動化し、エンジニアは高度な判断業務に集中できる体制を構築しているのです。

引用:「〈みずほ〉と富士通、システム開発・保守に生成AIを活用する共同実証実験を開始」

開発チームの開発作業を効率化するおすすめツール

ここでは開発チームの生産性向上に役立つ注目のツールを下記の通り、カテゴリ別に紹介します。

- IDEプラグイン|個別開発者向け

- リポジトリ横断|開発チーム向け

- エージェント/フレームワーク型|複数AIが連携して開発タスクを自律実行

IDEプラグイン|個別開発者向け

まず、IDEに直接組み込んで使えるプラグイン型のAIコーディング支援ツールです。

開発者が普段使っているエディタやIDE内でシームレスに動作し、コード補完やバグ検知などを行います。

GitHub Copilot

出典:Microsoft

GitHub CopilotはAIコーディングアシスタントの一つです。米GitHub社がOpenAIの技術を活用して開発したVS CodeやVisual Studio向けプラグインで、入力中のコードに対して書くべき内容を提案してくれます。

Copilotはリポジトリから学習した膨大なコードデータを基にしており、さまざまなプログラミング言語に対応しています。

単なる定型補完に留まらず、コメントで「〜〜する関数を実装して」と記述すれば、条件に沿った実装例を生成することも可能です。

実利用では開発者のコーディング時間を約40%短縮できたとの報告もあり、生産性向上ツールとして高い評価を得ています。

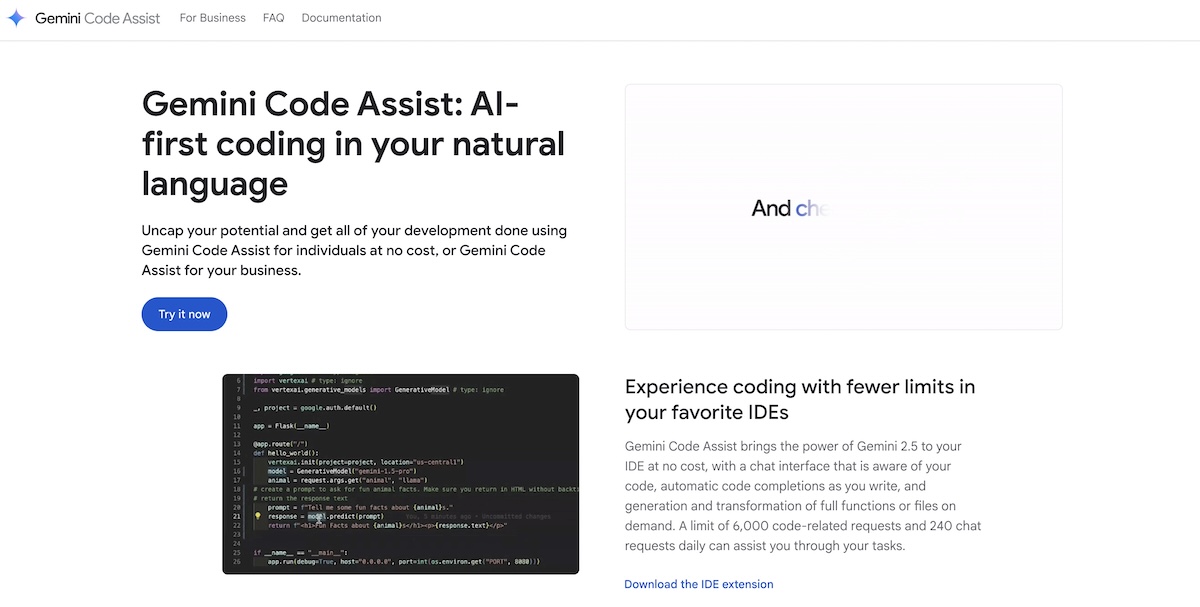

Gemini Code Assist

Google Cloudが提供する「Gemini Code Assist」はAIモデル「Gemini」を活用したAIコーディング支援ツールです。

コード補完、バグの検知、レビュー提案といった幅広い機能を備え、開発の生産性と品質を高める設計が施されています。

特筆すべきは、生成したコードに対して参考にしたドキュメントやコードの出典元を明示する機能です。

出力の信頼性と透明性が確保され、開発現場での活用が一層しやすくなります。「VS Code」や「JetBrains IDE」などの主要な開発環境にプラグイン形式で導入できる点も、柔軟性のあるツールとしての魅力です。

Googleは「Gemini Code Assist」をコード生成だけにとどまらず、マイグレーション支援、新機能の実装、テスト作成といったライフサイクル全体をカバーするプラットフォームとして位置づけています。

高度な機能を備えつつ、個人開発者にも無料で提供されており、導入ハードルの低さも強みです。

JetBrains AI Assistant

JetBrainsが開発する「JetBrains AI Assistant」は、IntelliJ IDEAやPyCharmといったIDEに統合された公式AIアシスタント機能です。

プラグインをインストールすることで、コード補完、生成、チャットによる支援など、多彩な機能がIDE上で利用できます。

JetBrains AI Assistantは、プロジェクトの文脈を深く理解する点が特徴です。コード補完では、ユーザーが現在操作しているソースの意図を踏まえた自然な提案が得られます。

加えて、「この変更の目的は何か?」といった問いにも応じて、差分とコード全体を解析し、変更理由を自動で説明する機能も搭載しています。

Tabnine

出典:Tabnine

Tabnineは、IDE向けの拡張機能として提供されており、VS Code、IntelliJ、Eclipseなど主要な開発環境に対応しています。導入するだけで、従来の補完機能を強化できます。

また、機械学習を用いてコードの文脈を解析し、次に記述すべき文やコードブロックを予測・提案してくれるのが特徴です。

クラウド版とローカル版の両方が提供されており、用途に応じて選択もできます。

チーム単位で自社コードベースを学習させた専用モデルを構築することもでき、社内フレームワークなどの特殊な記述パターンにも対応できる魅力もあります。

リポジトリ横断|開発チーム向け

次に紹介するのは、プロジェクトのリポジトリ全体を横断してコード検索・理解・生成を支援するタイプのAIツールです。

複数のファイルにまたがる大規模なコードベースでも、必要な情報をAIが素早く見つけ出し、的確な回答や修正案を提示してくれます。

Amazon Q Developer

Amazon Q Developerは、AWSが提供する生成AI搭載の対話型開発支援アシスタントです。

AWS環境と統合されており、クラウドアプリケーションの構築・管理・拡張・運用といった工程で開発者をサポートします。

ユーザーはチャットボット形式で自然言語による質問を投げかけることができ、コード例の提示や設定の確認、技術的な疑問への回答などが可能です。

また、Qはデータパイプラインの構築支援や機械学習モデルの作成ガイドなど高度な機能にも対応しています。

VS Code向けの拡張機能も提供されており、開発者はIDE上で直接Qと対話しながら作業を進められます。

Sourcegraph Cody

Sourcegraph Codyは、コード検索と理解を支援するSourcegraph社によるAIコードアシスタントです。

プロジェクト全体のコード構造を理解し、質問に対して関連箇所を提示したり、コードの説明や改善案を返したりするのが特徴です。

高度なコード解析エンジンと大規模言語モデルを統合することで、関連ファイルの情報も含めた文脈理解もできます。

また、「この関数の役割は?」「このエラーの原因は?」といった質問に対して、エラーメッセージやスタックトレースを解析して、的確な説明や修正案を提示します。

オンプレミスでの利用も可能なため、セキュリティを重視する企業にもおすすめです。

Replit AI

出典:Replit AI

Replit AIは、オンラインIDE「Replit」上で動作するAI支援機能群です。

このプラットフォームはブラウザ上でリアルタイムに複数人がコードを共同編集し、その場で実行できることから、即時性と柔軟性を兼ね備えています。

その中核をなすのが、AIコーディング補助の「Ghostwriter」と自動化エージェント「Replit Agent」です。

Replit AIでは、自然言語の入力だけでWebアプリ全体を構築することも可能で、必要なコード・構成などをAIが一括で生成します。

Ghostwriter機能は、エディタ内でのコード補完やエラー箇所の解説などに対応しています。

たとえば「このエラーの原因は?」とコメントすれば、その部分のコードをAIが解析し、原因と対処法を提示してくれるのです。ユーザーは雑多な設定作業をAIに任せられます。

Replit AIは50以上の言語に対応し、ブラウザさえあればどこでも開発が可能です。

IBM watsonx Code Assistant

IBMの「watsonx Code Assistant」は、エンタープライズ向けに設計された生成AI搭載のコード支援ツールです。

特徴は、レガシー資産のモダナイゼーションを支援する点にあり、たとえば、COBOLで記述されたメインフレームのコードをJavaに変換するなどの機能を備えています。

IBMの大規模言語モデル「Granite」をベースに、開発者の生産性向上とスキル強化を支援するよう構築されています。

VS Codeなど主要なIDEへの拡張機能として提供されており、自然言語による指示からコード生成をおこなうほか、入力中にオートコンプリートで最適なコードを提案する機能も搭載しています。

既存コードに対しては、AIが目的やロジック、機能の要約を提示してくれるため、大規模かつ複雑なコードベースの理解もスムーズです。

また、AIによるテストコードの自動生成機能もあり、ソフトウェアの正常性確認を効率的に進めることができます。

エージェント/フレームワーク型|複数AIが連携して開発タスクを自律実行

最後に紹介するのは、自律的にソフトウェア開発工程を進める「エージェント」型のAIです。

従来の補助的なツールを超え、AIがある程度まとまったタスクを自主的にこなす次世代のアプローチとして注目されています。

Devin

出典:Devin

Devinは、米国のスタートアップ企業Cognition AI社が2025年4月に正式リリースしたAIソフトウェアエンジニアです。

クラウド上の開発ワークスペース全体を操作し、仕様理解から実装・テスト・デプロイ・プルリクエスト作成まで一気通貫で自律的に遂行できます。

開発チームがDevinにシステム仕様や変更指示を与えると、Devinはリポジトリ内のコードを解析し、必要な修正を実施します。

テストを自動実行したうえで、最終的にGitHub上にプルリクエストを作成するのです。

人間に近い手順で開発が進行するため、途中経過を確認しやすく、結果のレビューや検証も容易です。

ただし、Devinはまだ発展途上の技術であり、現時点ですべての作業を完全に自動化できるわけではありません。

エンジニアがタスクを指示し、出力結果を確認・修正するなど、人との協働を前提とした運用が必要です。

関連記事:「Devin徹底検証!生成AIを実務に落とし込むAIワークショップレポート」

まとめ

生成AIの進化によって、システム開発の効率は飛躍的に向上しつつあります。実際に多くの企業がメリットに着目し、導入を進めています。

しかし、生成AIは万能というわけではありません。ノーコードツールや自律型エージェントが登場しても、エンジニアの役割が不要になることはないでしょう。

生成AIは優秀なアシスタントであり、エンジニアとの協働で効果を発揮します。

スパイスファクトリーもまた、生成AIを「創造性を引き出すパートナー」と捉え、実践的な活用と責任ある導入の両立を目指して取り組みを進行中です。

ChatGPTやClaudeなどの先進ツールを自社業務に取り入れるだけでなく、クライアントへの提案支援や業務効率化、PoC実施にまで応用を拡大しています。

こうした姿勢は、生成AIが人に代わる存在ではなく、人と並走する存在であるという理解にもとづいています。技術を活かすのはあくまで人であり、AIとの共創を志向する姿勢こそが、これからの社会に求められる重要な視点だと言えるでしょう。

関連記事:「スパイスファクトリー、AI基本方針を策定」

関連記事:「スパイスファクトリー、一般社団法人Generative AI Japanに参画」

About The Author

スパイスファクトリー公式

スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。