変化の激しい時代において、「変化への適用力」は企業の成長を左右する重要な要素となっています。

アジャイル開発は、システム開発やデジタル活用における変化対応力を高める手法として、現在ではソフトウェア開発にとどまらず、人事・マーケティング・営業・オペレーションなどの非IT部門にも広がっています。

本記事では、アジャイル開発の基本からウォーターフォール開発との違い、代表的な手法である「スクラム」について、そして実際の導入事例まで、アジャイル開発に初めて触れる方にもわかりやすく、網羅的に解説を行います。

Contents

アジャイル開発とは?

アジャイル開発とは、顧客に価値のあるソフトウェアを早く、継続的に提供するためのアプローチのことです。「アジャイル=機敏に」という言葉のとおり、状況に応じて仕様変更や追加にも柔軟に対応できる点がアジャイル開発の特徴です。

短いスパンで機敏にシステムを作り上げるアジャイル開発

アジャイル開発の思想を理解するうえで欠かせないのが「アジャイルソフトウェア開発宣言」です。

「アジャイルソフトウェア開発宣言」とは、変化に柔軟に対応しながら顧客価値を最大化するための4つの価値観と12の原則を示した指針です。

特に、「4つの価値観」はアジャイル開発の思想を端的に表しており、アジャイル開発を知るうえでは最初に押さえておくべきでしょう。

<アジャイルソフトウェア開発宣言の4つの価値観>

- プロセスやツールよりも個人と対話を

- 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを

- 契約交渉よりも顧客との協調を

- 計画に従うことよりも変化への対応を

アジャイル開発では、開発チームと顧客がワンチームになり協調し、早い段階で実際に動くソフトウェアを作り上げ、状況の変化があった場合にも、変化を恐れずプロジェクトを進めていきます。

アジャイル開発とウォーターフォール開発の違い

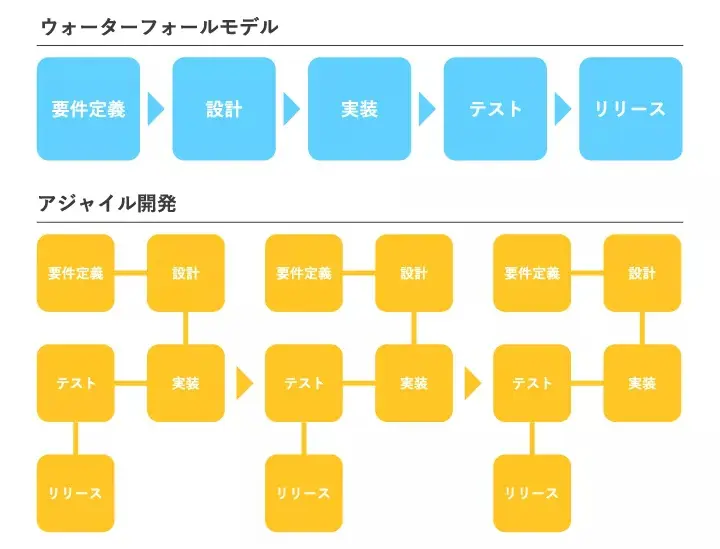

これまで多くのシステム開発プロジェクトで採用されてきたウォーターフォール開発とアジャイル開発を比較することで、アジャイル開発の特徴がさらに明確となります。

以下は、両手法の主要な違いを整理した比較表です。

| アジャイル開発 | ウォーターフォール開発 | |

| 作業工程 | 短期間で、要件定義・設計・開発・テスト・リリースの各フェーズを繰り返し行う | 初めに開発内容を全て決め、段階的に詳細化・開発する |

| 柔軟性 | 開発内容を柔軟に変更しやすい | 一度決めた開発内容は変更しにくい |

| テスト | 高頻度で行う | テスト工程で全て行う |

| レビュー | 実際に触れることのできる実物がすぐに確認できる | 実物確認はプロジェクトの終盤となる |

| 発注者の関わり方 | 深いコミットメントが求められる | 要件定義工程などで集中的に関わる |

両者にはメリット、デメリットがありますが、変化に対する柔軟性が高く、また早い段階で実際にシステムに触れるアジャイル開発は、変化の激しい現代に適したといえるでしょう。

※関連記事:【比較表】アジャイル開発とウォーターフォール開発の違い、使い分けについて解説

アジャイル開発の主な手法

代表的な手法である「スクラム開発」をはじめとして、アジャイル開発に分類される手法は様々です。以下では、主要な手法をご紹介します。

| 手法名 | 概要 |

| スクラム | アジャイル開発で最も主流の手法。短期間の「スプリント」で開発を進め、定期的なレビューと振り返りを行い、チームで協力しながら成果物を改善していく。 |

| カンバン | タスクの可視化とフロー管理を重視する手法。ボードを使い、作業の進捗をリアルタイムで把握し、ボトルネックの解消を図る。 |

| ラピッドプロトタイピング | 短期間で試作品を作成し、フィードバックを得ながら改良を重ねていく開発手法。 |

| リーン | 無駄を排除し、最小限のリソースで価値を最大化することを目指す手法。 |

| エクストリーム・プログラミング | テスト駆動やペアプログラミングなど、品質向上と柔軟性を高めるプラクティスを採用する手法。 |

| クリスタル | 「人との相互作用」を最重視する手法であり、プロセスやツールよりも、チームでのコミュニケーションやスキルに焦点を当てる。 |

| 動的システム開発手法 (DSDM) | タイムボックスや反復型開発を活用し、ユーザーの要求に応じて柔軟に対応する手法。 |

| 機能駆動開発手法 (FDD) | 機能単位で設計・実装・テストを進める手法であり、ソフトウェア開発を「機能」単位で進める。 |

| 適応型ソフトウェア開発(ASD) | 変化への迅速な対応とチームの協調を重視し、反復的・協調的に開発を進める手法。 |

※関連記事:アジャイル開発の代表的な手法・フレームワークを紹介 | ポイントもわかりやすく解説

アジャイル開発とスクラム開発の関係性

以下では、アジャイル開発の中でも代表的な手法として知られるスクラム開発について、詳しく解説します。

※関連記事:アジャイル開発におけるスクラム開発とは?メリットやプロジェクトの進め方を解説

スクラム開発とは?

スクラム開発とは、少人数のチームで「スプリント」と呼ばれる1~4週間程度の開発期間を繰り返すことで、ソフトウェアを作り上げていく手法のことです。

スクラム開発という言葉は、ラグビーのスクラムに由来します。ラグビーのスクラムのように、チームメンバーが肩を組んでワンチームとなって開発を進めていくのが特徴です。

スクラム開発の体制

スクラム開発には「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発者」という3つの役割が存在します。

プロダクトオーナー(PO)

プロダクトオーナーは、プロダクトの要求管理、機能の優先順位付け、品質チェックを行い、プロダクトの価値最大化を目指す責任者です。

プロダクトオーナーはプロダクトの成果に責任を持ち、プロダクトの方向性を決めます。

スクラムマスター(SM)

スクラムマスターはスクラム開発の専門家として活動し、スクラムの理論と実践をチームメンバーに理解させるための支援や、問題解決を担当します。

スクラムマスターは「スクラムを確立させる責任者」であり、プロジェクトがスムーズに進むようサーバントリーダーとして奉仕します。

開発チーム(DEV)

開発チームはシステムの開発を担当し、スプリントでプロダクトを改善する専門家です。

スクラム開発においては、ウォーターフォール開発でよくみられる「特定作業のみを行うサブチーム」は設置しません。各担当者に明確な役割分担はなく、「自己組織化」によりチームで合意形成を図りながら進めます。

スクラム開発の流れ

スクラム開発は以下の流れで実施します。反復と改善が特徴であり、日々のデイリースクラムやスプリントレトロスペクティブを通して、より良いプロジェクト運営を実現していきます。

- スクラムチームの体制構築

プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームの3つのロールを決定し、プロジェクトを立ち上げます。 - プロダクトゴール・バックログ作成

プロダクトの最終目標を設定し、目標達成のために必要な機能・要件をバックログとしてまとめ、優先順位をつけます。 - スプリントプランニング

スプリントごとに開発範囲・ゴールを決定し、実現する機能を選定します。 - スプリントの実施

スプリント期間中にコーディングやテストを進め、日々のデイリースクラムで進捗を共有します。 - スプリントレビュー

開発した成果物のデモを行い、ステークホルダーと進捗や改善点を確認します。 - スプリントレトロスペクティブ

スプリント終了後に振り返りを実施し、課題や改善策を次回スプリントに活かします。

アジャイル開発のメリット・デメリット

アジャイル開発の採用を検討する際には、そのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

※関連記事:アジャイル開発のメリット・デメリット、相性の良いプロジェクトや事例まで解説

アジャイル開発のメリット

変化に対する柔軟性

イテレーションごとに小さな改善を重ねるため、要件やニーズの変化にも迅速に対応可能です。

早期フィードバックの実現

最小限の機能で早期リリースし、ユーザーの声をすぐに収集できます。

失敗リスクの軽減

早期フィードバックにより、見込みがない場合は早期撤退が可能です。

チーム一体での開発

発注側・開発側が一つのチームとなり、全員で課題解決に取り組む事が可能です。

チームメンバーのモチベーション向上

各メンバーが役割と責任を持ち、主体的に参加する文化が根付きます。

アジャイル開発のデメリット

発注側の積極的な関与が欠かせない

発注側も積極的にプロジェクトに関与し、頻繁なコミュニケーションが必要です。全てを開発側に任せることはできません。

開発スピードは速くならないことも

頻繁なフィードバックと改善を行いますが、必ずしも開発が速くなるわけではありません。要件が明確な場合はウォーターフォール開発が優れるケースもあります。

開発の方針がブレるリスク

柔軟性が高い特徴があるアジャイル開発は、ゴールが曖昧だと方向性が定まらず品質低下や遅延につながってしまいます。

実行にはスキルが必要

チーム全員の高いスキル・自己管理能力が不可欠です。スキル不足だとメリットを活かせません。

DXの推進におけるアジャイル開発の必要性

近年、業界・業種を問わずDXの一環としてデジタル技術を活用した事業改革が求められています。DX推進とアジャイル開発は非常に親和性が高く、DX推進において高い効果を発揮します。

※関連記事:アジャイル開発がこれからのDX推進に必要な理由とは?活用するメリット・デメリットを解説

DXが求められている理由

DXが求められている背景には、デジタル技術を活用する企業による業界革新の加速があります。

例えば、決められた時間にしか見ることができないテレビは、オンデマンド型の動画配信サービスにより顧客を奪われつつあります。

このような業界革新に対抗するために、あらゆる業界においてデジタル技術の活用によるビジネスモデルの変革が求められているのです。

DXとアジャイル開発の親和性が高い4つの理由

業界革新に対応するために、DXを進める際にはアジャイル開発が強い武器となります。その理由は以下の4つです。

市場の変化への迅速な対応が可能

アジャイル開発で短いサイクルで開発を進めることで、市場の変化に合わせて優先順位や機能要件を柔軟に調整できます。これにより、競争が激化する時代においても競争力を高められます。

顧客価値の検証と改善が継続的に行える

アジャイル開発により最小限の機能を持つプロダクトを早期リリースし、ユーザーフィードバックを得て迅速に改善すれば、顧客が求める機能を特定し製品価値を継続的に高められます。

組織の変革を段階的に進められる

アジャイル開発による小規模な開発と段階的な展開により、組織全体へ変革を定着させやすい点も見逃せません。短期間での成功体験が、DXによるデジタル変革への理解と受容を促進します。

デジタル技術の進化に柔軟に対応できる

アジャイル開発によりAIやクラウドなど新技術を小規模に導入・検証し、効果を見極めながら段階的に拡大可能です。技術選定リスクを抑えつつ最新技術を活用できる点もメリットといえるでしょう。

アジャイル開発の事例

以下では、実際に当社が担当したアジャイル開発の事例をご紹介します。

東京都デジタルサービス局 | アジャイル型方式によるプロトタイプ開発委託

引用:デジタルサービス局

東京都は2021年にデジタルサービス局を設置し、行政のデジタル化を推進しています。当社は、同局が企画する4件のアジャイル型プロジェクトを受託しました。

課題

- 都庁ではシステム開発はウォーターフォール開発が中心であり、変革のためのアジャイルマインドの定着化が求められていた。

解決策

- ワークショップによりアジャイル開発の流れをイメージしてもらいつつ、職員の皆様と当社が「ワンチーム」となり一体感を醸成。

- アジャイル開発に取り組む意義から、具体的な開発の進め方まで、汎用的に活用できるプレイブックを制作。

- 実践として4つのアジャイル開発プロジェクトを推進し、成功させることができた。

※事例記事:東京都デジタルサービス局 | アジャイル型方式によるプロトタイプ開発委託

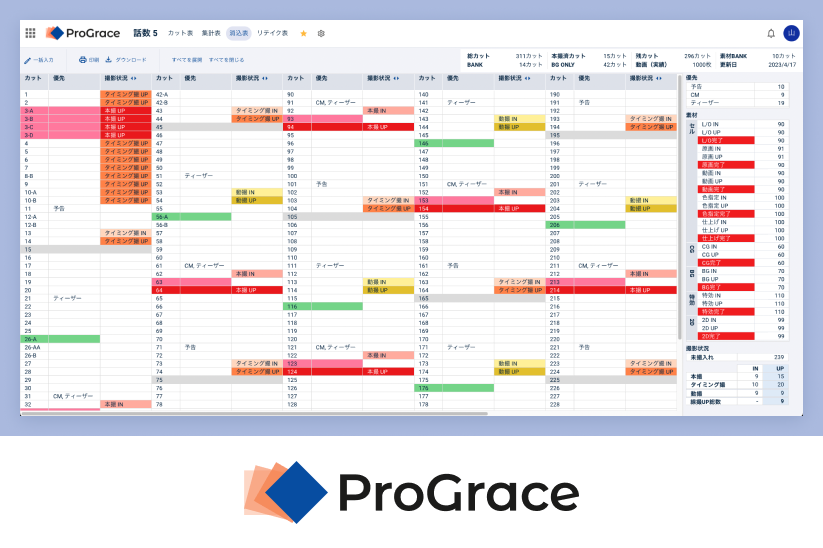

株式会社トムス・エンタテインメント | アニメーションの制作管理システム「ProGrace」の開発

株式会社トムス・エンタテインメント様は、主に社内で活用するアニメーションの制作管理システム「ProGrace」を開発。当社は、ProGraceの開発をアジャイル開発で支援しています。

課題

- カット表などの進行管理は、これまでスタジオや制作進行担当者ごとに独自にエクセル管理していた。

解決策

- ProGraceの開発により制作管理業務を効率化し、DXを目指す。

- 開発に当たっては現場の意見を汲み取り、柔軟に改善を繰り返していくことを重視し、アジャイルを採用。

- デモやレビューを重ねることで、現場のニーズに合致した直感的で使いやすいインターフェースを実現。

※事例記事:株式会社トムス・エンタテインメント | アニメーションの制作管理システム「ProGrace」の開発

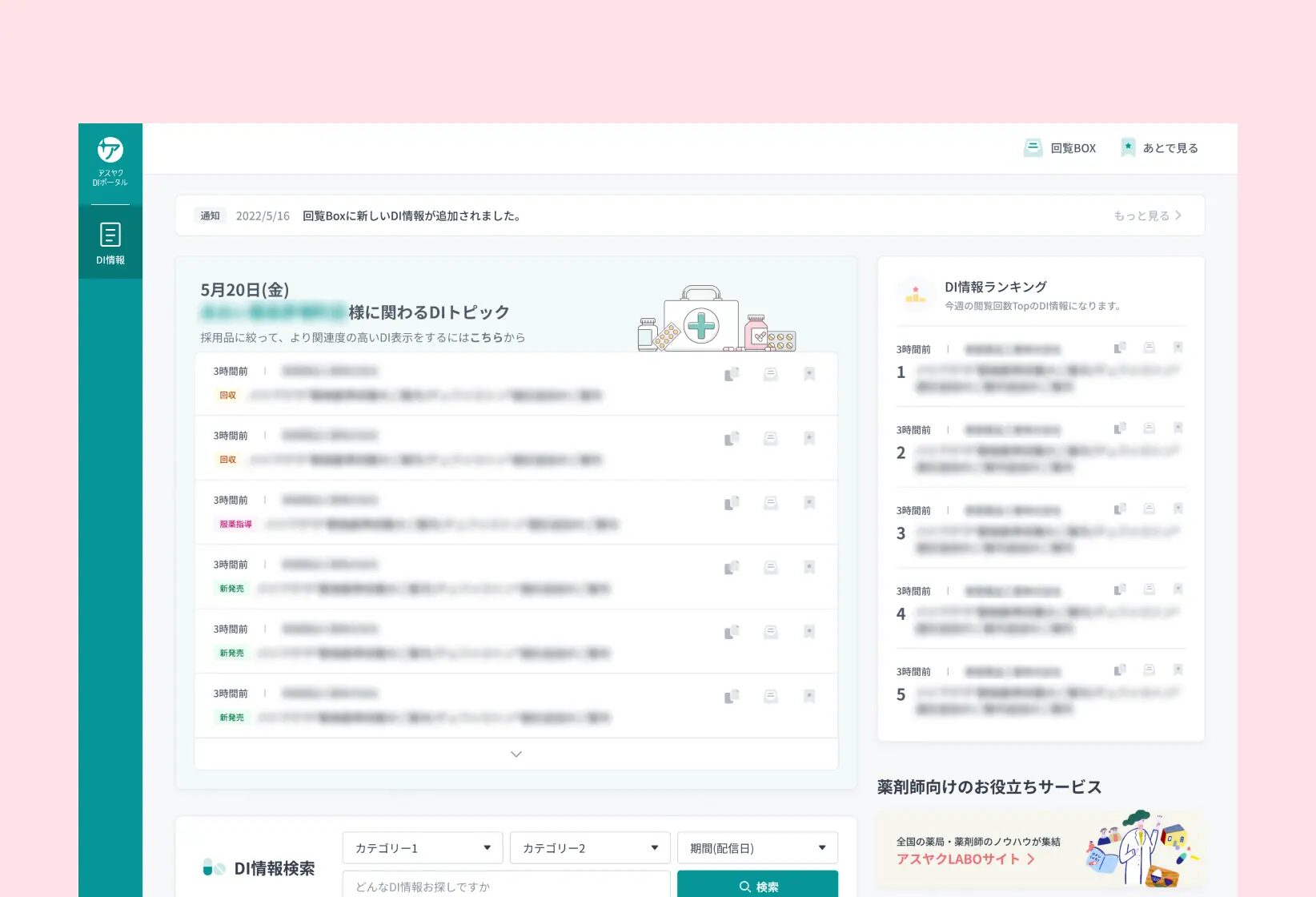

株式会社ネクスウェイ | 薬局向けDI (薬剤情報) ポータルサービス「アスヤク薬局ポータル」の開発

株式会社ネクスウェイ様では、これまでメールや郵送、FAXなど様々な方法で公開されていた薬剤情報(DI)を一本化して閲覧・管理できるサービス「アスヤク薬局ポータル」を提供。当社は本サービスをアジャイル開発で支援しています。

課題

- 薬剤情報は従来郵送により実施されており、デジタル化が求められていた。

解決策

- 当社のデザイナーが主導し、担当者様と連携しながら薬剤師向けサービスのデザインを作成。

- 過渡期としてWeb上での閲覧やメール配信だけではなく、郵送にも対応。

- 郵送配信やメール送信の宛先情報、配信状況などの大量のデータの処理を行うことができるようにシステムを構築。

※事例記事:株式会社ネクスウェイ | 薬局向けDI (薬剤情報) ポータルサービス「アスヤク薬局ポータル」の開発

まとめ

アジャイル開発は、変化に柔軟に対応しながら顧客価値を最大化する開発手法であり、短期間の反復開発を通じて早期に成果物を提供する点が特徴です。

変化の激しい時代において有効なアプローチであり、新規事業開発やDX推進において、デジタル技術の活用を検討されている企業においてはぜひ採用すべき手法といえるでしょう。

当社では、これまで多数のアジャイル開発プロジェクトを担当し、お客様の新規事業開発やDX推進を支援してきました。

アジャイルの実践指導経験を持つ企業とのパートナーシップもあり、アジャイル開発の内製化支援も対応可能です。記事中でご紹介した開発事例以外にも、多数の実績がございます。

アジャイル開発によるシステム開発について検討されている方は、ぜひお気軽にお声掛けください。

About The Author

スパイスファクトリー公式

スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。