物流業界は人手不足や再配達問題、環境負荷、業務の属人化など、さまざまな課題を抱えています。

改善のためには、現場の課題を的確に見極めてテクノロジーやシステム導入を通じた物流効率化への取り組みが欠かせません。

この記事では、物流効率化の成功事例や成功に導く考え方について解説します。課題解決の糸口を探している物流業界の担当者の方はぜひ、参考にしてください。

Contents

物流効率化の成功した事例3選

物流現場の課題は多岐にわたるため、どこから取り組めばいいかと頭を悩ませる担当者は少なくありません。

人手不足や環境負荷といった幅広い問題を解決するために、物流の効率化が大きな効果を発揮します。

ここでは、物流効率化の成功事例を3つ紹介します。

株式会社エムエルシーの事例

アパレル業界はトレンドの移り変わりが激しく、商品種類が非常に多いために在庫状況や滞留傾向の把握が非常に困難である課題を抱えています。

スパイスファクトリーは株式会社エムエルシー様と共に、アパレル業界の課題を解決すべく「Connected NEO-在庫トリアージ機能」を開発しました。

これにより、在庫ステータスの可視化や出荷指示の簡素化、輸送効率の向上を行うことで新しい効率的な在庫管理の在り方を実現しています。

関連記事:「株式会社エムエルシー|物流現場のDX・データ活用と直感的なUI/UXで変革するアパレル在庫管理【Connected NEO】」

株式会社エムエルシー|物流現場のDX・データ活用と直感的なUI/UXで変革するアパレル在庫管理【Connected NEO】

佐川ヒューモニー株式会社の事例

電報サービスを展開する佐川ヒューモニー様は、ECサイトの全面リニューアルを通じてUXを改善しました。

新たなシステムは、初めてサイトに訪れた人でも直感的に操作できる設計で、スムーズな注文導線が顧客満足度の向上につながっています。

また、将来的な機能追加にも対応可能な設計としたことで、運用の柔軟性も向上しています。現場のスタッフにとっても操作しやすく、受注・配送・管理業務のすべてを一貫して効率化できました。

関連記事:「佐川ヒューモニー株式会社|「VERY CARD」創業以来のシステム基盤大刷新とさらなる使いやすさの追求」

国土交通省の事例

大王製紙株式会社は、ドライバー不足や長時間労働、環境負荷などの課題に対応するため、輸送方法の見直しと作業工程の改善に取り組みました。

具体的には、愛媛から埼玉への長距離輸送において、RORO船を活用したモーダルシフトを実施しています。

これにより、従来トラックで行っていた輸送距離を大幅に削減し、CO₂排出量を約63%削減しました。さらに、従来は手作業で90分以上かかっていた積み込み・荷降ろし業務にパレット輸送とフォークリフトを導入し、わずか20分に短縮しています。

また、専用パレットを用いた標準化により積載効率を向上しました。トラック台数の削減とともに、倉庫側の荷受け作業もスムーズになり、物流全体の最適化につながっています。ドライバーの労働環境を改善しながら、持続可能な物流体制への移行を進めた事例です。

参考記事:「国土交通省│物流効率化の取組み事例」

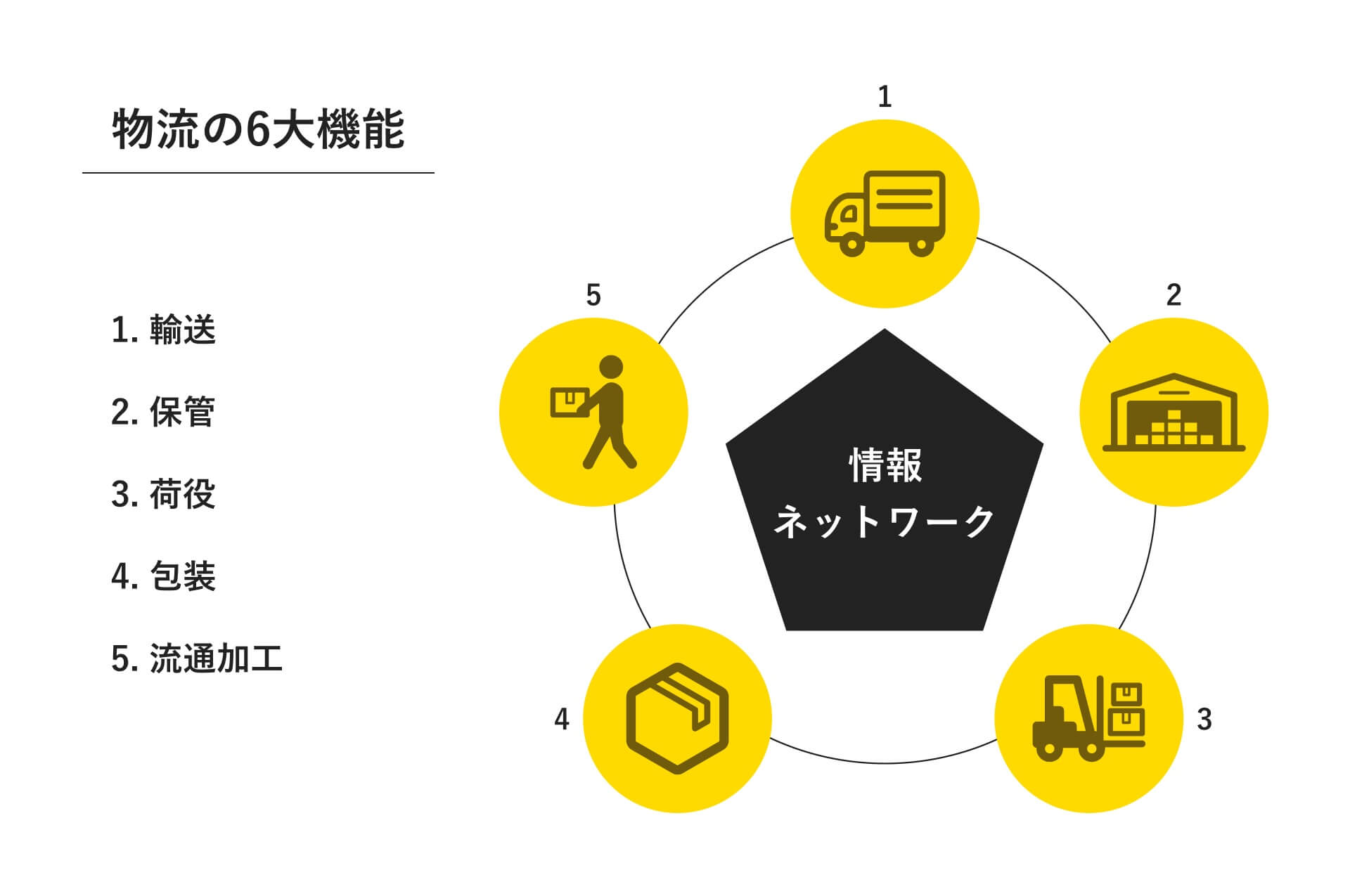

物流での効率化・高度化に向けた考え方

物流効率化に取り組む際は、単に目先の手間やコストを削るだけでなく長期的に安定して業務の回る仕組みづくりが重要です。ここでは、改善を成功させるために意識すべき8つのポイントを解説します。

ミスをなくす

物流現場でのミスの多くは、手書きの伝票や口頭指示といったアナログな作業に起因しています。

例えば、出荷先や商品情報の聞き間違い、書き間違いによる誤出荷や納品遅延は顧客満足度を大きく下げる要因です。

バーコード管理やWMSによる自動チェック機能や運行管理アプリの導入などで、こうしたヒューマンエラーは大幅に軽減できます。

ただし、属人化が進んでいる現場では機械化が困難になりがちです。この場合、特定の人だけが理解している業務を見える化・共有化し、誰でも正確に作業できる状態を整えなければなりません。

1つのミスが企業全体の信頼を揺るがすこともある物流業務だからこそ、ミスの発生しない仕組みづくりが求められます。

3M(ムリ・ムダ・ムラをなくす)

物流現場には人の勘や経験に頼る作業が多く、3M(ムリ・ムダ・ムラ)が発生しやすい状態です。

例えば、作業の負荷が特定の時間帯に集中することで生じる「ムリ」、待機時間や過剰な移動による「ムダ」、作業者ごとに処理速度が異なる「ムラ」などが該当します。

こうした偏りを放置すると、作業品質が安定せず長時間労働や再作業の発生につながります。

改善するには、業務フローの標準化やレイアウト・動線の見直し、システムによる進捗管理の導入が効果的です。現場の実情に合った業務配分を設計し、誰が担当しても同じ品質で作業できる状態を目指しましょう。

作業工程を管理する

物流業務は、「入荷→検品→保管→ピッキング→梱包→出荷→配送」と、工程が多く1つの工程の遅れが全体に波及します。

しかし、デジタル化が進んでいない多くの現場では「今どこが詰まっているのか」を把握できていないケースが多く見られます。

現状を打開するには、リアルタイムでの進捗可視化が不可欠です。

手書きの作業日報ではなく、WMSやダッシュボードなどを活用して、今どの工程が動いているのか、どこにボトルネックがあるのかを即座に把握できる体制を構築しましょう。

また、作業者ごとの進捗や負荷状況も把握できれば、配置の最適化や人員調整も柔軟に対応できます。作業工程を管理すると、無駄を減らし効率化につながります。

目的と手段を切り分ける

「効率化のために全てを自動化する」といったアプローチだけでは、かえって失敗するケースもあります。重要なのは、目的と手段を明確に分けることです。

例えば、「再配達を減らしたい」という目的があるなら、その手段は必ずしもロボットやAIだけとは会議りません。

「配達時間の事前通知」「置き配の導入」「宅配ボックスの設置」など、現場に即した対応で十分なケースもあるでしょう。

ツールの導入はあくまで手段です。目的が不明確なまま導入を進めると、「現場でうまく活用できない」といった事態に陥るリスクがあります。

効果的な改善を進めるには、今の課題を全て洗い出したうえでITの導入以外も含めた解決方法を広く検討してみましょう。

サービスレベル・サステナビリティ意識の強化

物流は「ただ運べばいい」仕事ではありません。短期的なコスト削減を追求すると、サービス品質の低下や従業員の離職増加など、長期的な損失につながる可能性があります。

顧客にとっては、商品が正確・迅速・丁寧に届くことが信頼につながります。

また、企業が長く事業を続けるためには、環境負荷を抑えたサステナブルな仕組みの構築や従業員にとって働きやすい環境づくりも重要です。

効率化を行う際は、コストだけでなくサービスレベルとサステナビリティの視点を取り入れる意識をもって進めていきましょう。

DX化の選択肢を常意識する

すべてをDXすべきと決して考えず、一選択肢としてITの力を活用する意識を持つことは大切です。

どこがもっとIT活用で効率的になるかを見極めたうえで最適化していきましょう。

例えば、紙伝票やFAXを廃止して注文受付や出荷指示をクラウドで管理すれば、印刷代・紙代・人件費・保管スペースなどが削減できます。

また、在庫管理システム(WMS)や配車支援システムを導入すれば、積載率の向上や空車率の低減にもつながり、燃料や人件費の削減につながります。

KPIを明確に設定する

物流効率化に取り組む際は、目標を明確にしておかなければ効果の有無を確認できません。改善効果がない場合はさらなる工夫が必要です。

具体的な数値であるKPIを活用して、改善の取り組みを数値化して定期的に確認しましょう。

具体的には、「誤出荷率を0.5%未満にする」「ピッキング時間を20%短縮する」「在庫回転率を1.5倍にする」といった指標などです。

KPIを明確にすれば達成度が可視化できるので関係者全体の意識統一にもつながります。

期待するほどの成果が出なかった場合に、現場の運用状況などを確認しさらなる改善点を見つけられるのもメリットです。

なお、KPIは一度設定して終わりではなく、定期的に見直し現場の変化に応じて柔軟に調整しましょう。

目的に合ったKPIを設定すると、改善の成果が実感でき、モチベーションの維持にも効果を発揮します。

物流効率化改善にはUI/UXが重要

物流現場の業務改善を進めるうえで、見落とされがちなのがUIとUXです。

しかし、実際の現場においてこの2点は業務のスピードと正確性を左右する重要なポイントであると、スパイスファクトリーでは考えています。

物流の現場は常に忙しく、人の入れ替わりが激しいことも少なくありません。パソコンや端末操作が得意なスタッフばかりではない現場に、扱いづらいUIを導入すれば教育の負担が増す原因になります。

教育の手間や負担を減らしスムーズに業務を進めるためには、新人や派遣社員、パートスタッフなど誰が使っても迷わない画面設計が必要です。

多忙な現場では、端末のサイズやボタンの位置、文字の大きさ、ナビゲーションのシンプルさが業務スピードに大きな影響を及ぼします。

操作が難しく、そのたびに業務が中断されるようなシステムでは、生産性の低下だけでなく入力ミスや報告漏れといったリスクも高まります。

UI/UXを現場に合わせて最適化すれば、こうした問題を未然に防ぎ業務全体のパフォーマンス向上につながります。

どれほど高機能なシステムでも、現場のスタッフがスムーズに使いこなさなければ意味がありません。成果を上げるには、業務に慣れたベテランだけでなく、初心者でも迷わず使えるUIが大切です。

物流効率化のためにツールやシステムを導入する際は、現場の声を取り入れながら現実に即した改善を繰り返す柔軟な設計を取り入れましょう。

スパイスファクトリーでは、要件定義の上流工程からUI/UX・制作まで一気通貫で支援を行なっております。

参考記事:アプリや業務管理システムのUI/UXを効果的に改善する方法とは?

スパイスファクトリーの物流特設チームの創立

スパイスファクトリーでは物流業界が抱える2030年問題の解決に向けて、特設チームを立ち上げました。

日本のサプライチェーンDX化を後押しするために、最先端の開発技術やデザイン手法を取り入れて、

クライアント様の期待を超えるソリューション開発を担っております

まとめ

人手不足や属人化、サービスの低下など物流現場が抱えるさまざまな課題を解決するためには、物流の効率化が欠かせません。

物流の効率化とは、単なるシステム導入や自動化だけを指すのではありません。現場の課題を正確に把握して適切な手段を選べば、顧客へのサービス品質を維持しつつ従業員の働きやすい環境を設計できます。

その際に欠かせないのが、大きな教育コストをかけなくても直感的に使えるUIです。人材が流動的で多忙な物流現場においては、使いやすいUIの導入が効率化に大きな影響を与えます。

私たちスパイスファクトリーは、物流業界のDXを支援するための具体的な解決策をご提案しています。無料で資料をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

About The Author

スパイスファクトリー公式

【監修】株式会社データ・シェフ|代表取締役 濵田 雅人(はまだ まさと) 業務改善コンサルティング会社の代表取締役として、業務フローの改善やデータ活用支援を提供。これまでに物流運営会社やシステム開発会社での物流関連システムの企画・設計・導入を担当し、効率化の推進に寄与。特に物流業界における業務改善やDX支援に注力し、豊富な現場経験に基づいた実践的なアドバイスが強み。物流センターの運営や経営に関するノウハウを持ち、理論だけでなく、システム開発等の知見を掛け合わせた具体的な現場改善策を提案できる点で高く評価されている。